退役军人韦修宁

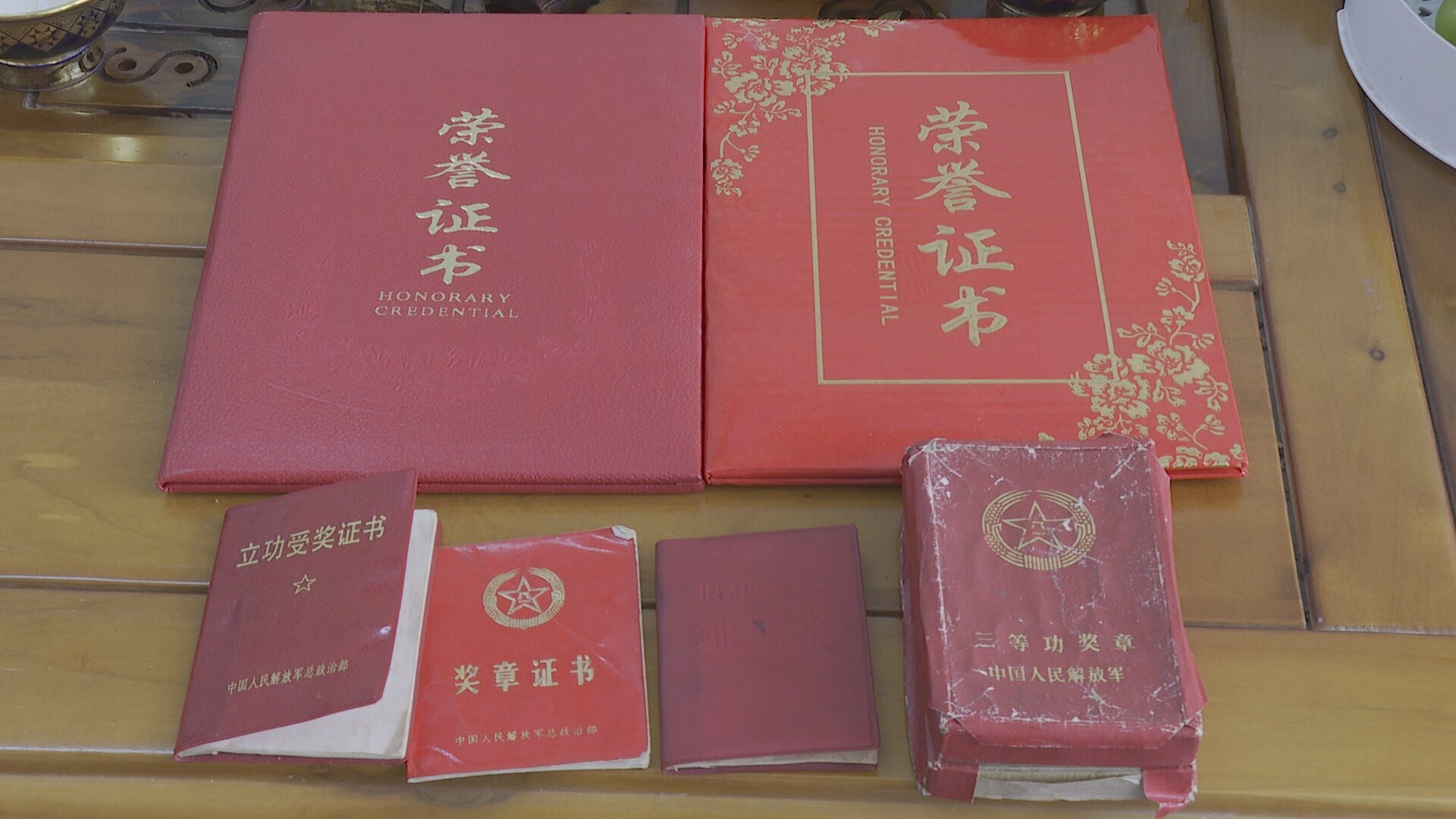

韦修宁荣获的证书

在八一建军节到来之际,马山县退役军人事务局联合县融媒体中心特别推出“戎马往事 红色传承”退役军人系列新闻报道。镜头里,有脱下军装仍冲在救灾一线的 “迷彩志愿者”,有扎根乡村带领乡亲致富的 “兵支书”,有坚守三尺讲台教化育人的 “老校长”…… 他们把军营里的坚韧、果敢与赤诚,化作了守护万家灯火的温暖力量。从军营到社会,变的是岗位与装束,不变的是刻在骨子里的忠诚与担当。让我们一同走近他们,读懂军人的本色,感受那份跨越山海、始终滚烫的初心。

来自马山县乔利乡北良村龙养屯的韦修宁,是一名退役残疾军人,他曾经参加对越自卫反击战。近日,记者怀着崇敬的心情,对这位战火淬炼英雄志的退役军人韦修宁进行采访。

韦修宁说,他的父亲韦伯贤于1951年应征入伍,1952年转业后投身地方建设,曾荣获“自治区积极分子模范”等称号。正是在父亲的言传身教和耳濡目染下,韦修宁对军旅生涯充满了无限向往,“穿上军装 报效祖国”成为了他年少时最炽热的梦想。怀揣着这份梦想和坚定的共产主义信仰,以及“不怕死的大无畏英雄精神”,韦修宁于1972年12月如愿应征入伍,并于1977年3月退伍。

在采访中,记者发现,这位年逾古稀的老党员韦修宁,如今精神矍铄,谈及往昔峥嵘岁月,他眼神中依旧闪烁着军人的坚毅与荣光。韦修宁激动地向记者介绍了他身上佩戴的军功章和手中的荣誉证书等物品。他指着那枚沉甸甸的“三等功臣”军功章,详细讲述了获得这枚勋章的战斗经过,言语间充满了对牺牲战友的缅怀和对国家荣誉的珍视。尽管岁月流逝,但老人对这些物品背后的故事记忆犹新,那份对军旅生涯的深厚情感溢于言表。

1979年,尽管已退伍,但当部队征召令下达时,他毫不犹豫地响应号召,再次穿上军装,奔赴前线。谈及战场经历,韦修宁的记忆如同昨日。

退役军人韦修宁:“觉得有一点害怕,但是一想打仗有什么可怕,打仗有人牺牲是正常的,为革命牺牲是正常的,没有什么可怕。”

他眼神坚定,仿佛又回到了那个硝烟弥漫的阵地。韦修宁回忆到,在一次激烈的战斗中,他不幸被敌军炮弹击中,身受重伤,永远失去了左手臂。他轻描淡写地说着,仿佛在讲述别人的故事,正是这份英勇无畏,他被部队授予“三等功臣”军功章。

退役军人韦修宁:“参加自卫反击战,我没有白白参加,我为党、为人民立了功,残废就残废了,为党为人民,就算残废,也是光荣的,我没有什么后悔的,如果有第二次我还要继续参加。”

退伍后,他以军人傲骨的工作作风积极投身家乡建设。近年来,尽管年事已高,他依然积极参加各类爱国主义教育活动,走进校园、社区,向年轻一代讲述战斗故事,传承红色基因,弘扬爱国精神。

从韦修宁同志身上,我们看到了老一辈革命军人“一不怕苦、二不怕死”的英雄气概和“若有战、召必回”的忠诚担当。如今,年过七旬的他,却依旧用实际行动践行着共产党员的初心使命,让红色基因在代代相传中焕发时代光芒,激励着我们在新时代的征程上奋勇前行。

(记者:覃艳菲 韦华吉)